- 17/12/2024

- Luca Martino

- 0

Secondo l’ASviS, tra il 2010 e il 2023 le Regioni italiane non sono riuscite a intraprendere un percorso efficace di attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Sui 14 Obiettivi di sviluppo sostenibile analizzati solo per l’istruzione (G4) si registra un miglioramento su buona parte del territorio nazionale, mentre peggiorano le condizioni di quasi tutte le Regioni per povertà (G1), acqua e sistemi idrici (G6), qualità degli ecosistemi terrestri (G15).

È quanto emerge dal quinto Rapporto sui Territori “I Territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: alle radici della sostenibilità”, pubblicato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e realizzato con il contributo incondizionato di Federcasse e Wind Tre, che contiene anche analisi originali sulle politiche riguardanti il governo del territorio, la rigenerazione urbana, la decarbonizzazione dei trasporti e il miglioramento della qualità dell’aria, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Particolare attenzione viene posta nel Rapporto anche sulla gestione dei rischi naturali e antropici come quelli derivanti dagli impianti industriali a rischio di incidente.

Restano evidenti le disuguaglianze tra Nord e Sud

Attraverso l’elaborazione di circa 100 indicatori elementari e indici compositi, l’ASviS esamina la condizione dei territori italiani sul periodo 2010-2023, evidenziando progressi, criticità e divari territoriali.

Dai dati emerge un quadro complesso, in cui le disuguaglianze Nord-Sud rimangono marcate. In particolare, gli obiettivi riguardanti Povertà (G1), Acqua (G6), Vita sulla terra (G15) e Giustizia e istituzioni (G16) peggiorano in gran parte dei territori, mentre sia il Nord-Ovest sia il Nord-Est presentano significativi miglioramenti per l’Istruzione (G4), a fronte di una sostanziale stabilità nel resto del Paese.

Fonte: ASviS- Rapporto Territori

Per il Presidente dell’ASviS, Pierluigi Stefanini, “Con il Rapporto Territori l’ASviS offre al Paese uno strumento indispensabile per conoscere lo stato di attuazione dell’Agenda 2030 su scala territoriale e così aiutare le amministrazioni locali a decidere come colmare i numerosi ritardi che frenano lo sviluppo sostenibile in Italia. Dal Rapporto emergono diverse criticità, che proponiamo di affrontare con misure concrete, da definire coinvolgendo la società civile in un dibattito politico, pubblico e culturale. È indispensabile intervenire, anche con politiche nazionali volte a ridurre le disuguaglianze sociali, prendersi cura dell’ambiente e innovare i sistemi produttivi, coerentemente con gli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale e con i principi della Costituzione, in particolare quelli di tutelare ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. È un processo che, come indica il titolo del Rapporto, deve iniziare dal basso, ‘alle radici della sostenibilità’, e riconoscere la diversità di esigenze, di rischi e di opportunità tipica del nostro Paese”.

La situazione degli obiettivi nelle varie Regioni italiane

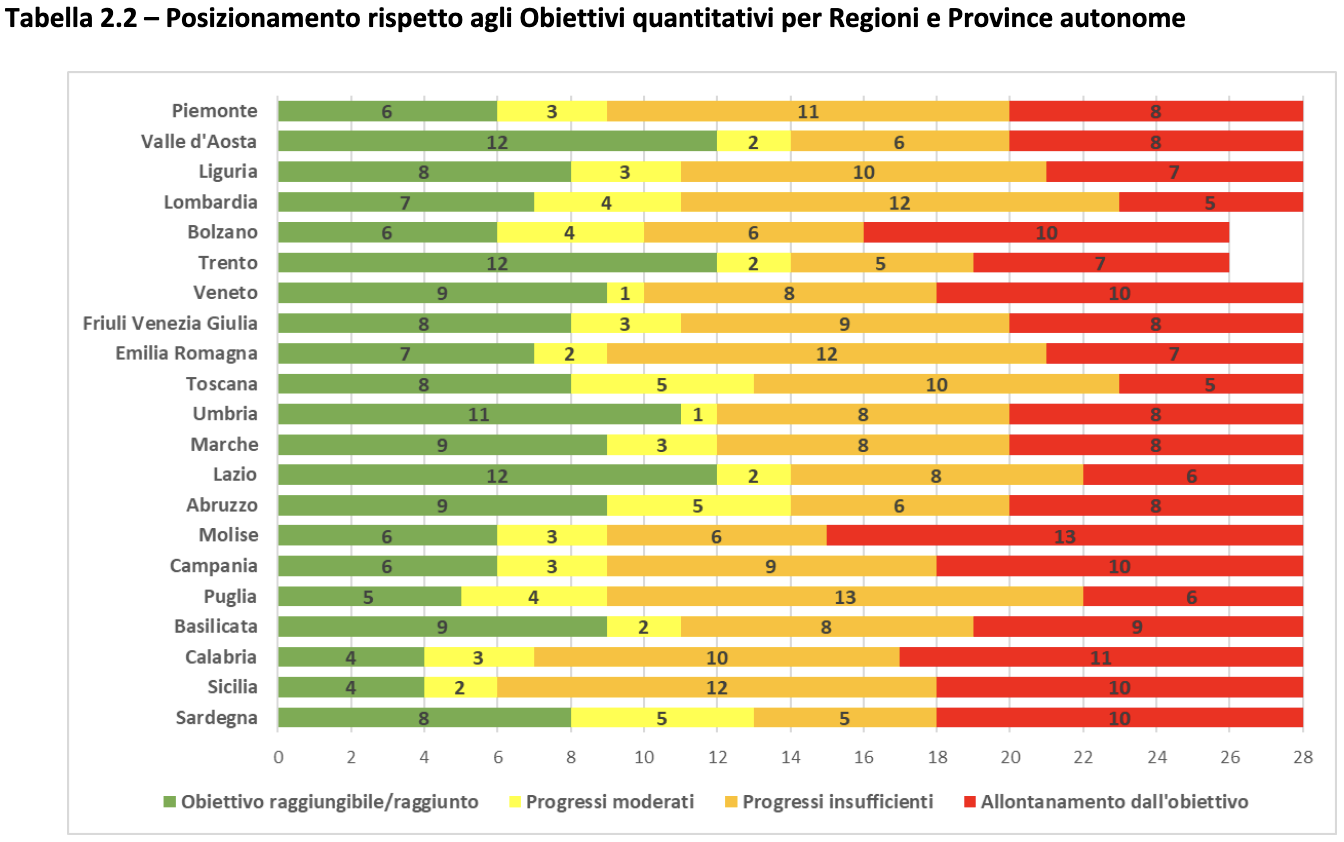

Nel Rapporto Territori l’ASviS analizza la capacità di Regioni e Province autonome di raggiungere 28 obiettivi quantitativi contenuti in strategie, piani e programmi ufficialmente adottati a livello europeo e nazionale, e presentati per il livello nazionale nel Rapporto ASviS 2024.

Tra le più virtuose ci sono Lazio, Umbria, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento, in grado di conseguire 12 obiettivi, mentre molte altre Regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, potranno raggiungerne solo 4-6.

Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna presentano, alla luce delle tendenze degli ultimi anni, il numero maggiore di obiettivi impossibili da raggiungere.

Fonte: ASviS- Rapporto Territori

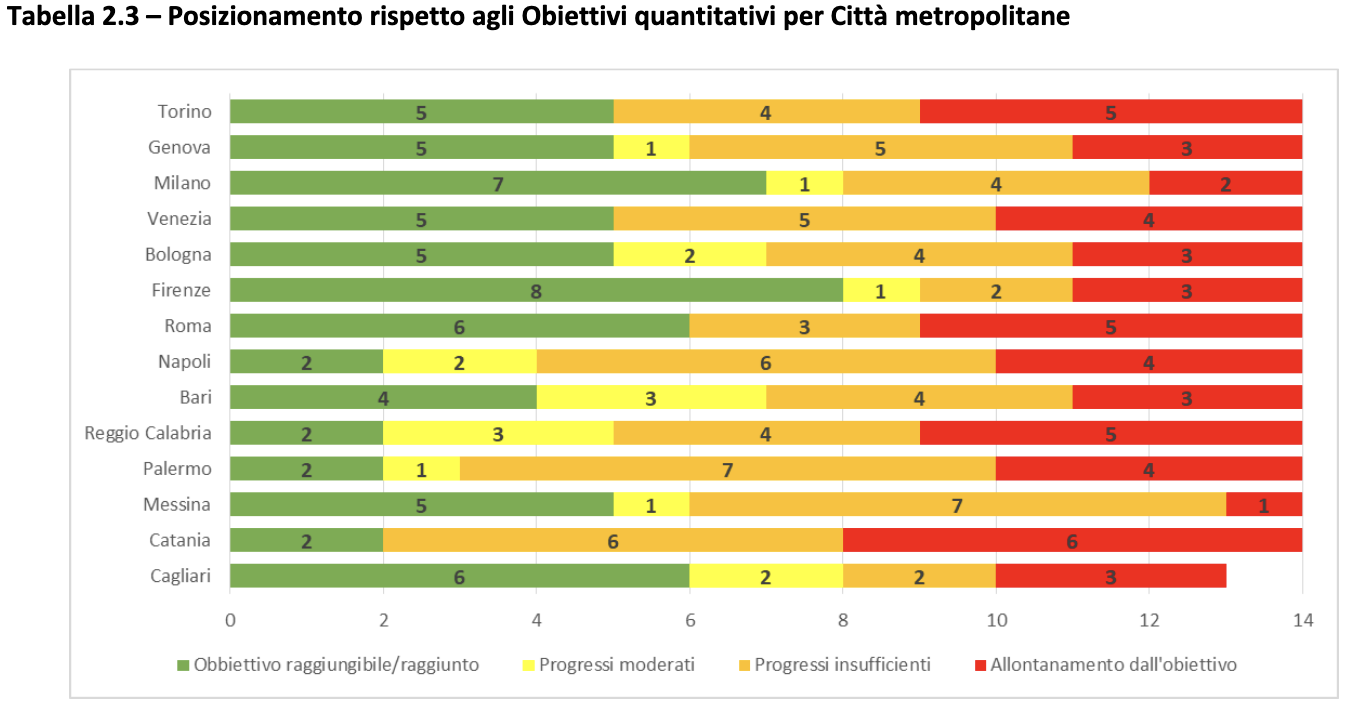

Anche nelle Città metropolitane emergono numerose disuguaglianze: Firenze, Milano, Roma e Cagliari hanno risultati migliori, con 6-8 obiettivi raggiungibili, mentre Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania si fermano a due obiettivi.

Se si osservano gli obiettivi certamente non raggiungibili, la situazione peggiore si rileva per Catania, Torino, Roma e Reggio Calabria (5-6).

Secondo il Direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini “I drammatici ritardi dell’Italia sui 17 SDGs in Regioni, Province autonome e Città metropolitane possono essere recuperati a condizione di concentrarsi seriamente sulla dimensione territoriale dell’Agenda 2030. Occorre mettere a frutto le esperienze virtuose che emergono dai territori e usare adeguatamente le risorse a disposizione, a partire dai 75 miliardi di euro assegnati all’Italia dall’Accordo di Partenariato con l’Ue, di cui è stato finora impegnato solo il 12%. Questa incapacità di usare le risorse disponibili penalizza in particolare il Mezzogiorno, già gravato dalla rimodulazione del PNRR approvata nel 2023, che ha eliminato il vincolo di destinare almeno il 40% delle risorse alle Regioni del Sud e dalla riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale (da 4,6 miliardi a circa 700 milioni di euro) prevista dalla legge di Bilancio 2024, contrariamente a quanto prevede la nostra Costituzione”.

Leggi anche: Agenda 2030: l’Italia lontana dal raggiungimento degli obiettivi fissati

Le quattro questioni prioritarie da affrontare

Nel Rapporto l’ASviS evidenzia quattro questioni prioritarie da affrontare e formula una serie di proposte per portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile.

La prima deriva dall’approvazione del Regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature restoration law): si tratta di uno snodo cruciale per la tutela del capitale naturale e per creare occupazione di qualità. La normativa approvata a giugno 2024 impone, infatti, lo stop immediato al consumo netto di suolo nelle grandi aree urbane e prevede un aumento delle aree verdi e della copertura arborea a partire dal 2031.

La seconda riguarda le politiche climatiche per le città. Le nove città italiane coinvolte nella Missione europea delle città a impatto climatico zero (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) forniscono esempi virtuosi da replicare in altre realtà urbane. Per migliorare la qualità del patrimonio edilizio è essenziale implementare la Direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (“Case green”) e raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di un parco immobiliare a emissioni zero. Nel settore dei trasporti, l’Italia deve ridurre il tasso di motorizzazione, attualmente al 67%, per allinearsi alla media europea del 51% nel prossimo decennio.

Il terzo aspetto prioritario è quello della rigenerazione urbana e delle politiche abitative, argomenti strettamente connessi alle sfide climatiche e al loro impatto sulle fasce più deboli della popolazione. Le Agende per lo sviluppo sostenibile locale stanno diventando strumenti essenziali per superare la frammentazione tra pianificazione urbana e politiche di coesione territoriale: per questo, occorre incentivarne l’attuazione, con un approccio integrato che tenga conto delle specificità locali e delle emergenze ambientali.

La quarta priorità indicata è quella delle politiche per la montagna e le aree interne, che devono assumere una nuova centralità da valorizzare, anche per affrontare la crisi climatica, con politiche dedicate. A tale proposito si richiama l’attenzione su tre disegni di legge sulla montagna attualmente in discussione al Senato e sull’urgenza di una normativa specifica.

Il Rapporto presenta, inoltre, una selezione di 30 buone pratiche ispirate all’Agenda 2030. La campagna lanciata dall’ASviS nel 2024 ha ricevuto 127 progetti, il doppio dei 64 arrivati nel 2023, evidenziando l’aumento della sensibilità e dell’impegno per raggiungere gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile nei territori.

Per la Presidente dell’ASviS, Marcella Mallen “Uno dei messaggi più rilevanti del Rapporto sui Territori è che la conversione ecologica può essere allo stesso tempo il traino e il volano di benefici per tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, integrando aspetti positivi a livello di inclusione sociale, protezione ambientale, innovazione economica e coinvolgimento istituzionale”.