- 27/10/2025

- Redazione

- 0

Nel 2024 le utility idriche italiane si misurano con gli standard ESRS: bilancio positivo ma con margini di crescita su dati e biodiversità

Il 2024 è stato l’anno zero della sostenibilità per le aziende europee. Con l’entrata in vigore della nuova direttiva sulla rendicontazione (CSRD) e dei nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), anche in Italia le imprese hanno dovuto misurarsi con regole molto più rigide su trasparenza ambientale, sociale e di governance.

Un passaggio tutt’altro che formale, soprattutto per i gestori del servizio idrico integrato: aziende pubbliche e private che gestiscono una risorsa vitale come l’acqua, oggi chiamate a rendicontare nel dettaglio il proprio impatto sull’ambiente e sulle comunità.

Un’analisi condotta su 16 tra le principali utility idriche italiane e riportata nel Position Paper La prima applicazione degli European Sustainability Reporting Standard nelle utility idriche a cura di Laboratorio Ref Ricerche, fotografa un debutto incoraggiante: un settore in gran parte pronto alla sfida, ma con ampi margini di miglioramento.

Cosa sono gli ESRS e perché contano

Gli ESRS sono gli standard europei per la rendicontazione di sostenibilità. In parole semplici, servono a raccontare – con dati e fatti, non solo buone intenzioni – come un’azienda gestisce i suoi impatti ambientali e sociali, e come questi a loro volta influenzano la sua salute economica.

È il principio della “doppia materialità”: da un lato le imprese devono spiegare quanto incidono su clima, acqua, biodiversità o diritti dei lavoratori; dall’altro, devono valutare come questi temi possono rappresentare rischi o opportunità per il loro stesso futuro.

Per le utility idriche italiane, si è trattato di una vera e propria rivoluzione culturale. Le nuove regole chiedono infatti di monitorare e comunicare informazioni che spaziano dai cambiamenti climatici all’economia circolare, fino alla qualità del lavoro e ai rapporti con i consumatori.

Le buone pratiche (e le lacune) del settore idrico

Delle 16 società analizzate, dieci erano obbligate a redigere il nuovo report di sostenibilità, mentre sei lo hanno fatto su base volontaria: un segnale positivo di maturità e di attenzione verso la trasparenza.

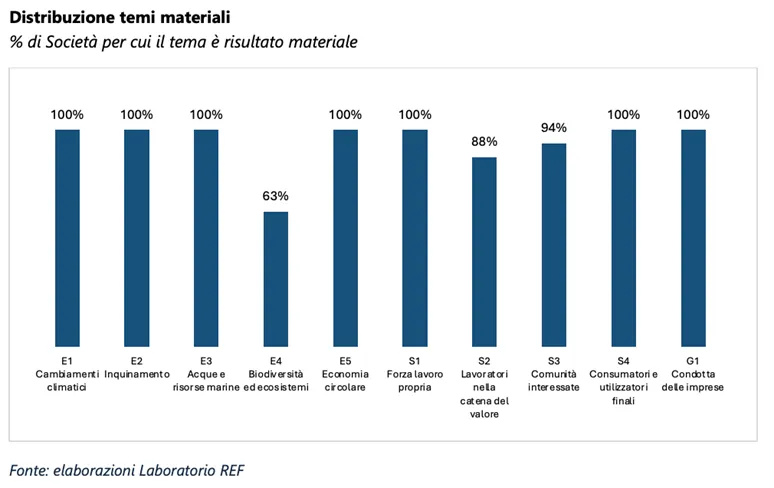

Tra i temi più affrontati ci sono quelli legati a clima, inquinamento, gestione delle acque e riciclo dei materiali, ma anche benessere dei dipendenti, rapporti con i clienti e condotta etica d’impresa.

C’è però un grande assente: la biodiversità. Solo il 63% delle aziende l’ha considerata un tema “materiale” e appena il 31% ha sviluppato politiche specifiche. Un dato che mostra come la tutela degli ecosistemi naturali sia ancora vista come marginale, nonostante il legame evidente con la gestione dell’acqua.

Sul fronte delle azioni concrete, tutte le utility hanno messo in campo iniziative per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’acqua, mentre in ambito sociale spiccano progetti su welfare aziendale, formazione, inclusione e parità di genere.

Il primo anno tra sfide tecniche e regole in evoluzione

Come prevedibile, il 2024 è stato un anno di rodaggio. Le nuove regole sono molto complesse e richiedono di raccogliere una mole enorme di dati, spesso distribuiti su più sistemi informativi.

Per agevolare la transizione, l’Unione Europea ha introdotto il cosiddetto “phase-in”, una sorta di periodo di tolleranza che permette di rimandare temporaneamente la pubblicazione di alcune informazioni difficili da calcolare. Tutte le utility obbligate ne hanno fatto uso, soprattutto per dati tecnici come la valutazione dei rischi climatici sulle infrastrutture o l’efficienza energetica degli impianti.

Nel frattempo, Bruxelles ha già iniziato a semplificare il quadro normativo: la direttiva “Stop the Clock” e il pacchetto “Quick Fix” hanno posticipato alcuni obblighi e previsto procedure più leggere per le imprese più piccole. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra ambizione ambientale e fattibilità operativa, senza trasformare la sostenibilità in un adempimento burocratico.

Gli effetti economici: ancora un punto debole

Il capitolo più difficile resta quello dei dati finanziari legati alla sostenibilità. Gli ESRS chiedono alle aziende di stimare i costi e i benefici economici dei rischi ambientali e sociali, ma le metodologie per farlo sono ancora acerbe.

Solo il 44% delle utility ha fornito stime – per lo più qualitative – sugli effetti economici dell’inquinamento, e appena il 13% sulla biodiversità. In molti casi mancano dati numerici, segno che la connessione tra sostenibilità e bilanci economici è ancora tutta da costruire.

Leggi anche: Perdite idriche e regolazione: il modello italiano tra incentivi e obiettivi UE

Un settore in cammino

Nonostante le difficoltà, il bilancio complessivo del primo anno di rendicontazione ESRS è positivo. Le aziende idriche italiane stanno dimostrando di voler giocare d’anticipo, adottando una visione più integrata della sostenibilità che tiene insieme ambiente, persone e governance.

Restano nodi da sciogliere: migliorare la coerenza delle informazioni, rendere più sistematica l’analisi degli impatti, e soprattutto dare più spazio alla biodiversità. Ma la direzione è tracciata.

Nei prossimi anni, la Commissione europea punta a semplificare e consolidare gli standard, rendendo la rendicontazione più chiara e proporzionata. Se le imprese sapranno cogliere questa occasione, la trasparenza non sarà più solo un obbligo, ma una leva per costruire fiducia e valore nel tempo.